【怪胎】因同病而相「連」與相「憐」

手機的存在很神奇,它讓世界很寬廣,但也讓世界很微小。我們可以擁抱無數的連結,但也能躲藏在自己的小天地。手機可以讓邊緣的人跨越現實的藩籬,在空中連接到彼此,但也因此將社會切割成更鮮明的小單位。

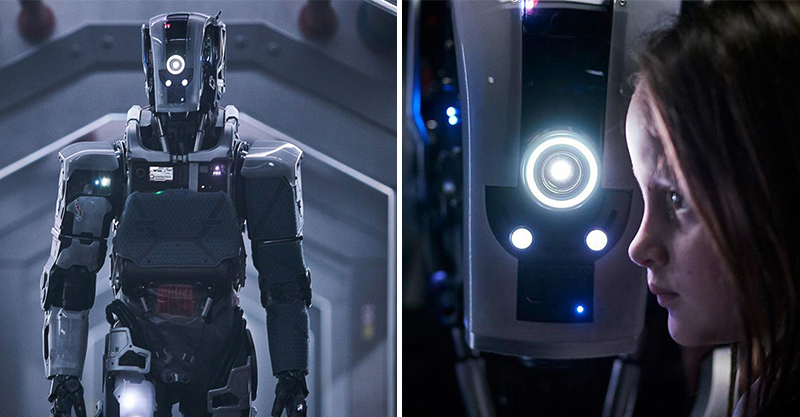

《怪胎》電影一開始刻意用手機的尺寸拍攝,營造出小天地的感覺,男主角陳柏青患有強迫症,幾乎無法跟外界進行頻繁的接觸,手機是他這個世界最安全的聯繫方式。對照現實時空的疫情來看,不只是這些邊緣人,大部分的民眾也正在慢慢適應這種生活方式,我們都在最安全的地方,讓別人認識自己美好的一面,所有無法掌握的缺陷,被隱藏在框格之外。

手機不僅是拍攝的手法,更反映了現代人交流的方式。即便自己再怎麼怪異,我們還是能在天涯海角遇到與自己相似的人。哪怕在都市裡我們多寂寞,我們可以跨越千萬人的距離,躺進渴望許久的胸膛。

《怪胎》的故事很純真,描述一對因強迫症而相識的情侶,兩人的殘缺剛好彌補了彼此不完整的世界。過去已經有不少關於強迫症題材的電影,但《怪胎》卻能處理成清新而俏皮的小冒險,整體美術風格非常繽紛,兩個不完美的人打造出夢幻的世界,或許有缺陷的人與夢幻是相似的,他們的存在並不合乎世間的常規,只是被解讀的角度有所不同,那種被精心安排的家具,似乎也不是一般社會容易出現的景致。

陳柏青與陳靜的戀情,彷彿就像是強迫症下一塵不染,不用面對世俗眼光的檢閱,更不用依循「正常」男女關係的形式,存在一種沒有雜質的純粹。沒有心機的愛情世界,是一般人所夢寐的關係,不用猜忌無謂的忠誠度,你我就是世界的全部,但這樣潔淨的情感卻存在於被排擠的角落,有多少人傷痕累累了幾十載,卻得不到好的祝福。陳柏青與陳靜之間的小情歌,卻在不被祝福的小角落裡茁壯萌芽。

然而由於兩人的戀情維繫於同病相憐之上,當其中一個人與正常世界接軌,那會發生什麼事?是否那份期待被世間認可的渴望,會被再次觸動?是否我並沒有病,只是暫時忘了如何飛翔的鳥兒?當他或她發現遺忘許久的羽翼,是否會離你而去?電影的劇情從原先可愛而明亮的色彩,逐漸轉而陰暗的焦慮,電影的畫面也逐漸恢復傳統的大小,外頭的花花世界被收進銀幕內時,世俗的景物干擾著這對情侶的存在,一切的構圖再也無特殊性,粉紅泡泡也在逐漸升溫的衝突裡破滅。

法國小說家馬塞爾·普魯斯特,曾創作了一部小說《追憶似水年華》,描寫到小時候母親會希望普魯特以她期望的方式依賴自己,她非常關心普魯斯特,很希望普魯特能順從他,雖然普魯特有時會柔弱的反抗,但他終究害怕失去母親的愛,即便母親的保守侷限了他的心靈,但他無法失去母親的愛。普魯斯特曾說:「因為我寧願病發而讓妳滿意,也不願引妳厭惡而無病」,電影裡陳靜不願意拋棄強迫症,因為這是與陳柏青聯繫的紅線,假若陳柏青的病情消失了,他們的生活隨時瀕臨崩裂,陳靜會擔心陳柏青不會再以自己的期望生活著。究竟我們的相遇是同病相憐,抑或是兩人的缺口填補了彼此的寂寞?

什麼是「正常」?什麼是「不正常」?殘疾與否有時端看不同的角度而詮釋。整體社會為了維持一貫的秩序,會淘汰無法跟上規則的人們,但他們就是有缺陷的人嗎?當我們用工廠線的視角去審視一個人,所有的可能性都被埋葬在無情的批判裡。不被接納的我們在遙遠的天邊形成一道罕見的彩虹,但這道彩虹是否有一天會因地心引力而墜落?《怪胎》以純真的旋律彈奏殘酷的現代寓言,電影的主軸雖然鋒利,但童話式的撰寫讓椎心的故事不再繼續刺痛著現實。